Una panoramica storica.

di Jacopo D’Alessio, socio ESC

A causa delle sanzioni contro la Russia e la conseguente perdita di energia a basso costo da parte dei paesi trasformatori, come Germania, Olanda, Austria, Francia e Italia, ormai, è sotto gli occhi di tutti: l’export europeo crolla inesorabilmente. Torniamo quindi un attimo indietro e tentiamo una sintesi di quello che è successo negli ultimi quindici anni.

1. LA PRECEDENTE CRISI BANCARIA DEI SUBPRIME

Nel 2008, la crisi fu finanziaria e venne innescata dai subprime americani: cioè, dai mutui concessi ad ampie fasce di controparti con inadeguata situazione reddituale. Per intenderci, si concedevano a quella fetta di settore privato i cui lavoratori erano sotto-occupati, o precarizzati, con redditi bassi e discontinui. Di conseguenza, si trattava di clienti che avevano una probabilità di insolvenza assai maggiore di quanto considerato sostenibile in una sana attività creditizia. Così, lo scoppio della bolla speculativa distrusse la liquidità degli istituti di credito, travolgendo quelli più esposti alle cartolarizzazioni dei prodotti finanziari sugli immobili, primo fra i quali la Lehman Brothers, che venne lasciata fallire. Tuttavia, il pericolo di contagio del sistema bancario era diventato ormai così grave che il governo statunitense fu costretto a varare un piano straordinario di fondi pubblici, superiore ai 700 miliardi di dollari, per evitare un domino di vaste proporzioni, tale da portare al collasso l’intera economia a stelle e strisce. Dunque, l’intervento riuscì ad evitare lo scenario peggiore ma non a scongiurare la diffusione della crisi su scala globale, tanto che il credito subì una contrazione severa, dapprima negli USA, e poi anche in tutta Europa.

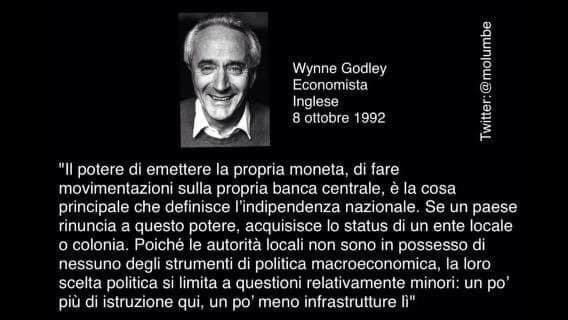

A questo punto, gli investitori istituzionali (istituti di credito e fondi finanziari), che acquistavano TDS (titoli di Stato) sul mercato primario, a fronte di una emissione di tali obbligazioni da parte dei Ministeri del Tesoro dei vari paesi, si persuasero che gli stati membri dell’Unione, causa le politiche di austerità, non fossero in grado di intervenire tempestivamente con efficaci iniezioni di spesa a compensare la mancanza di credito privato, come avevano appena fatto invece gli USA. E pertanto arrivarono a temere addirittura un’insolvenza nel pagamento delle obbligazioni pubbliche. Se a questo si aggiunge che alla BCE (Banca Centrale Europea) è vietato per statuto di acquistare direttamente i TDS, gli investitori ebbero modo di rendersi conto del formidabile affare speculativo di cui potevano cogliere l’opportunità. Quindi, fecero impennare i prezzi delle obbligazioni pubbliche senza trovare effettivamente nessun ostacolo alle loro scommesse che andarono a vantaggio dei bond tedeschi mentre avversarono quelli degli altri stati. Il resto è storia. Qualora, infatti, la Commissione non avesse permesso a Mario Draghi di aggirare i trattati, che regolano l’operato della stessa banca di Francoforte, e questa non avesse agito temporaneamente come un compratore di ultima istanza dei TDS, fornendo appunto quel “tetto” ai rendimenti che impediva di frenare la speculazione degli investitori, sarebbe stato il default assicurato, sia per l’Italia, ma anche per buona parte dei paesi dell’eurozona.

2. LA CRISI CONTINGENTE DELL’EXPORT

Quattordici anni dopo, la nuova crisi è di ordine commerciale e non più finanziaria. A provocarla adesso è l’aumento dei prezzi delle materie prime, ma la questione tuttavia rimane esattamente la stessa. E cioè che oggi, proprio come ieri, le crisi si presentano ciclicamente e chiedono il conto all’Europa, alla quale mancano da sempre le leve fiscali per porre rimedio, ogni volta, a degli shock esogeni, di qualsiasi forma e grado essi siano. Ai tempi del 2008, a salvarsi era stata almeno la Germania, la quale, per l’occasione, aveva ottenuto, tra l’altro, la nomea di “locomotiva d’Europa”. E lo faceva soprattutto in virtù del suo export che, nella circostanza di allora, rendeva i TDS tedeschi il rifugio più sicuro per gli investitori, come abbiamo accennato sopra.

Difatti, la solidità economica attribuita alla Germania, anche grazie al suo mastodontico e ricorrente surplus commerciale, faceva sì che la distanza dello SPREAD tra i TDS tedeschi e quelli italiani arrivasse a misurare – nella fase più calda della speculazione finanziaria – fino a 500 punti base: pari ad un rendimento differenziale che superava il 5%. Ciò significava che, se per caso in quello stesso anno, l’euro fosse deflagrato davvero, e i Paesi europei fossero tornati ciascuno alla rispettiva valuta, i creditori, che in quel momento non avessero detenuto nel loro portafoglio obbligazioni tedesche, si sarebbero ritrovati in mano con un patrimonio pesantemente svalutato, composto dai titoli delle altre monete oramai disgregate. È proprio per questa ragione che, un attimo prima del default (o presunto tale), i capitali fuggivano in Germania, provocando, in modo simmetrico e speculare, un costo eccessivo delle obbligazioni pubbliche italiane.

Ma la notizia di queste ultime settimane, appunto, scioglie improvvisamente, come neve al sole, anche il mito dell’economia più importante del continente che, diversamente dal 2008, sembra ormai non funzionare più.

Quindi, che cosa è successo nel 2022?

3. PER QUALE MOTIVO IL MERCATO ESTERO È PIÙ REDDITIZIO MA ANCHE PIÙ DESTABILIZZANTE DI QUELLO INTERNO

Stavolta, si tratta di un’inflazione importata da fuori ed è scaturita, come si è detto, dall’aumento dei prezzi di gas e idrocarburi (e non, come continuano a ripeterci i media, in ragione dell’aumento della spesa pubblica), che sta comprimendo il surplus commerciale dell’intera eurozona. Difatti, la domanda di beni proveniente da paesi stranieri si fa sempre oggetto di oscillazioni imprevedibili, che sfuggono al controllo dei paesi esportatori, dal momento che non possiedono alcuna facoltà politica di influire sulle intenzioni di spesa altrui.

Tuttavia, la dipendenza cronica nei confronti del settore estero non era né naturale né obbligatoria. Si è voluta in questo modo perché, da circa 35 anni, la classe politica europea ha rinunciato scientemente al mercato domestico con lo scopo di promuovere un modello di sviluppo basato solo sugli scambi internazionali. Senz’altro, quest’ultimo appare più redditizio, nella misura in cui apre le aziende ad una maggiore concentrazione di capitali su scala globale. Inoltre, ad ogni compravendita, riesce a rendere la propria valuta più pregiata, effetto che, al contrario, non si otterrebbe commerciando limitatamente in patria.

D’altronde, in questa vicenda non è stata da meno neanche l’Italia, i cui gruppi dirigenti, nel ’92, pensarono bene di svendere l’industria di stato, proprio per eliminare quella concorrenza interna di capitali pubblici che tanto ostacolava i ceti mercantili nostrani nell’imporre un tipo di crescita basata principalmente sull’export. È chiaro che, alla luce del conflitto russo-ucraino, tale impostazione si è rivelata piuttosto infelice. Questo perché, se la domanda interna di beni fosse un’opzione ancora valida, e si trovasse in mano alla gestione diretta di paesi con la sovranità monetaria, rimarrebbe subordinata alla propria autonomia di spesa e non a quella proveniente dai paesi stranieri. Così che, nella mancanza di un approvvigionamento certo e costante di energia, riscontreremmo anche oggi, egualmente, diversi problemi per mandare avanti la produzione nazionale. D’altra parte, però, verrebbe meno la preoccupazione di piazzare le nostre merci sul mercato estero con il rischio poi che rimangano invendute, proprio come sta accadendo nella circostanza attuale.

Si dà il caso infatti che, nell’euro-zona, tale opzione sia svanita del tutto, visto che il deficit di bilancio dei singoli paesi venga tenuto sotto stretta sorveglianza dalla Commissione. Per cui, ogni anno se ne autorizza la crescita o meno, unicamente sulla base di una percentuale fissata al 3%, ottenuta dalla relazione che si instaura tra il PIL e il deficit pubblico. Ma ciò succede a prescindere da una qualsivoglia strategia di politica economica, discussa in sede democratica e parlamentare, pena le pesanti multe di Bruxelles contro gli stati membri. Detto in breve, nonostante la minaccia concreta di un pericolosissimo autunno ormai alle porte, a nessun Paese dell’Unione è dato di uscire dalla traiettoria mercantilista, se non si vuole incombere in un’altrettanto grave instabilità finanziaria.

4. OLTRE LE RESPONSABILITÀ DELL’EURO: GALLINO E L’IMPRESA IRRESPONSABILE

Eppure, le cose non sono così lisce, non vanno per tutti allo stesso modo e c’è sempre e comunque chi sta peggio degli altri. Tant’è che, durante la crisi dei subprime, il rifugio sicuro dalla speculazione erano i Bund tedeschi, non di certo quelli italiani o spagnoli. Così, potremmo domandarci perché l’Italia abbia sofferto più di altri paesi dopo il suo ingresso nella UE, nonostante il suo modello conclamato, altrettanto competitivo, di tipo mercantilista. Il nostro paese infatti sconta, molto più della Germania, anche un altro tipo di problema che l’ha reso più fragile rispetto al suo rivale, al di là della crisi contingente: ovvero, l’assenza strutturale di grandi capitali privati che avrebbero potuto sostituirsi alle risorse pubbliche, venute meno dopo lo smantellamento dell’IRI (Istituto di Ricostruzione Industriale) e l’esautorazione della CDP (Cassa dei Depositi e Prestiti), messi fuori gioco dalle rigide norme europee che, per evitare possibili distorsioni nelle dinamiche di mercato, vietano l’intervento di stato nell’economia.

Anzi, l’Italia (come è successo d’altronde in altri Paesi europei) ha visto incalzare un processo sempre più esteso di finanziarizzazione di settori industriali medi e grandi, che è scoppiato definitivamente all’inizio degli anni 2000, ma ha avuto origini molto più lontane. La conseguenza è stata la perdita di una parte rilevante del tessuto manifatturiero nazionale (es. Fallimento di Cirio e Parmalat nel 2003), incluso quello ad alta concentrazione di capitali (es. Indebitamento Telecom nel 2007), le cui responsabilità, in questo caso, non si possono attribuire all’introduzione dell’euro. Nonché, è venuto a sparire, insieme a quelle imprese, o al loro indebitamento cronico, un ingente risparmio privato, di cui un’illuminata classe di imprenditori, se mai ci fosse stata, avrebbe potuto far uso per rilanciare invece strategie industriali avanzate.

“Per le borse europee […] si stima che, nello stesso periodo (di quello USA), la distruzione di valore si sia aggirata sui 3000-3500 miliardi di euro. Per farsi un’idea concreta delle dimensioni raggiunte da tale distruzione di valore, si pensi che 8,4 trilioni di dollari corrispondevano a oltre l’85% del PIL statunitense del 2001, che era di 9,8 trilioni. Nella UE, 3 trilioni di euro o più equivalgono al PIL combinato di Francia e Italia, con alcune centinaia di milioni di avanzo. Detto altrimenti, la distruzione di valore azionario verificatasi tra il marzo 2000 e l’ottobre del 2002 (in Europa) è paragonabile a quella che si sarebbe osservata se Stati Uniti, Francia e Italia avessero avuto, per un intero anno, un PIL uguale a zero” (Gallino: 2005) [1]

Difatti, già a partire dagli anni ’80, l’impresa, che Luciano Gallino definisce “irresponsabile”, comincia a sottrarre, gradualmente, percentuali finanziarie sempre più significative alla produzione, nell’ossessiva ricerca della rendita. Non più valore aggiunto, quindi, da conseguire mediante il lavoro, la tecnologia, e la conoscenza, nell’ambito di una crescita lenta del fatturato, sia pure costante. Piuttosto, si ripiega su di un’accumulazione drastica e rapidissima dei dividendi, rivenduti in borsa e gonfiati da proiezioni tanto esagerate quanto fuorvianti. Il paradosso venutosi a creare difatti è che tale sistema favorisca in misura maggiore il valore del capitale detenuto dagli azionisti, che rimangono esterni all’impresa, rispetto a quello del patrimonio industriale dell’azienda medesima.

Questo anche perché, continua a spiegare Gallino, la mancata coincidenza tra l’amministrazione e la nuda proprietà, che al contrario aveva caratterizzato il fordismo, aveva reso la moderna figura del manager delegato un lavoratore dipendente al pari di tutti gli altri. Ma, così facendo, quest’ultimo veniva messo sul libro paga degli investitori per tutelare il loro interesse piuttosto che le ragioni societarie di lungo periodo. Pertanto, acquisizioni, fusioni, svendite di segmenti produttivi, pratiche manipolatorie di bilancio, e pesanti tagli della forza lavoro, avevano avuto il mero scopo di fare cassa per attirare l’acquisto immediato di nuove azioni a scapito però di strategie lungimiranti di sviluppo economico.

5. ARRIGHI E IL PASSAGGIO DAL MODELLO MERCANTILISTA A QUELLO DEI RENTIER

Ebbene, sembra che l’Italia stia già percorrendo una parabola discendente che potremmo descrivere prendendo a prestito lo schema di Giovanni Arrighi, estratto dal suo “Il lungo XX secolo” (1994) [2]. L’autore infatti sostiene che la propulsione allo sviluppo economico di una potenza mercantile si esaurisca a causa del suo passaggio di testimone ad un’altra (o ad una costellazione di altri paesi), che cominci ad investire sull’economia reale (il lavoro) al posto di quella precedente. Tutto questo nel momento in cui, va da sé, la prima ha smesso di farlo per soddisfare principalmente l’interesse speculativo di alcune classi particolari, all’interno del proprio alveo nazionale, che sono definiti rentier.

Ad esempio, spiega Arrighi, è ciò che accade nel ‘600, durante l’epoca d’oro delle Province Unite, quando la decadente classe mercantile olandese, pur di non rinunciare ad una parte dei suoi proventi, cede fette importanti di mercato delle Indie orientali all’Inghilterra, mentre si guarda bene dall’utilizzare il resto degli introiti per lo sviluppo di industrie sul territorio. Tanto che Amsterdam sarà destinata a rimanere un centro di smistamento merci che vanno verso, o provengono, dall’Asia, per conto di paesi terzi europei, servendosi però, in tutto questo, di appalti manifatturieri inglesi. Come sarà noto, infatti, la prima rivoluzione industriale nascerà subito dopo, nel ‘700, in seno alle fabbriche tessili di Londra, e non certo presso la borsa di Anversa.

Insomma, la condizione attuale italiana sembra corrispondere a quella fase marxiana che, continua Arrighi, si ripresenta periodicamente, e che sussiste nel passaggio dallo schema DMD1 (Denaro- Merce-Denaro+1) a quello accelerato DD1 (Denaro-Denaro+1). Quest’ultimo, a partire dagli anni ’80, permette così l’accumulazione immediata di capitale (tanto in Europa quanto in USA) a vantaggio più che altro, della rendita, mentre va a scapito, non solo dei mercanti, ma del lavoro in genere, sia delle piccole e medie imprese, sia di quello dipendente, nel loro insieme. Come si può vedere, anche nel commercio globale, la deflazione salariale e il lavoro precarizzato contro una politica di investimenti, non aumenta tanto la produttività, come invece vorrebbe Confindustria, ma comporta, più che altro, la perdita di valore aggiunto così come del risparmio. Di modo che, nello scenario migliore, si viene assorbiti dai colossi più grandi; oppure, in quello peggiore, si chiude definitivamente o si delocalizza.

Si tratta, continua Arrighi, di un epigono tormentato, che segna la fine, ogni volta, di un lungo ciclo produttivo per inaugurarne un altro successivo, con il disfacimento graduale del vecchio ordine egemonico, a questo punto, possiamo dire, anche di tipo militare (la NATO), nel momento in cui ci sta conducendo, con sempre maggiore evidenza, entro quello che lo stesso autore avrebbe definito un “caos sistemico”. In effetti, se sommiamo la guerra russo-ucraina a quella cino-taiwanese, viene fuori una crisi chiaramente mondiale, non solo economica, appunto, e dagli esiti ancora oggi imprevedibili, oltre che pericolosi.

6. L’EURO E IL COMPROMESSO MERCANTILISTICO TEDESCO TRA CAPITALE E LAVORO

Mi preme sottolineare tuttavia che l’attuale crisi del mercantilismo-industriale tedesco non è dettata, però, come in Italia, da una classe di speculatori che, come spiegava bene Gallino, hanno sostituito la rendita al profitto. Anzi, grazie ai lauti compensi degli operai altamente specializzati (al cui fianco coesistono certamente, e in numero immensamente maggiore, i famigerati mini-jobs), i capitani d’industria tedeschi hanno garantito finora alle loro classi medie un adeguato welfare. Oppure, per i meno abbienti, ne hanno fornito uno di carattere meramente sussidiario ed assistenziale, che nonostante la sua esiguità rimane però presente e capillare. Diversamente da quanto proponga la tesi di Albero Bagnai (2012) [3] , infatti, tale beneficio non proviene soltanto dall’infrazione delle regole europee di bilancio pubblico, che pure c’è stata sia in Germania che in Francia tra il 2004 e il 2005. Ma nasce anche e principalmente dalla restituzione ai lavoratori di una parte del plus-valore, ricavato dai massicci utili commerciali, procurati, in questi ultimi 22 anni, grazie alla svalutazione dell’euro rispetto al marco.

Si è riusciti, in questa maniera, a concertare un patto tra capitale e lavoro. Sicuramente a perdere per il secondo ma migliore di qualsiasi tipo di soluzione profilata finora dalla grande borghesia italiana, che ha solo raccomandato ai giovani altamente qualificati di emigrare oppure si è servita di un sempre più folto bacino sotto occupato, dal quale attingere indiscriminatamente manodopera a basso costo, del tutto ricattabile, in grazia della sua condizione precaria permanente. Tutto questo, inoltre, per lasciare un settore industriale in sofferenza e spesso inadeguato, o svenduto senza nessuna remora al migliore offerente straniero.

Al contrario, l’aggressivo capitalismo germanico, realizzato ai danni dei suoi partner commerciali europei che, in seguito alla condivisione della moneta unica, sono stati messi in grado di acquistare a buon mercato le costosissime merci tedesche, riusciva ancora, fino al 24 febbraio scorso, a redistribuire i suoi utili tra vaste fasce di lavoratori. È in virtù di questo spostamento dei ricavi verso il basso, per quanto marginale, che il sistema SPD-CDU è riuscito ad ottenere in cambio il consenso egemonico da parte di un larghissimo strato della popolazione: un risultato strepitoso, senza il quale non si riuscirebbe a comprendere la rielezione, con ben tre mandati di seguito, del cancelliere Angela Merkel.

Ma adesso, a quanto pare, questo gioco non potranno permetterselo più. Per gli USA, infatti, la questione militare precede quella economica a prescindere. E le sue colonie europee devono rinunciare alle tradizionali pretese economicistiche, tipiche del secondo ‘900, per difendere invece a tutti i costi anche loro, in prima persona, l’impero. Bisogna dire che, anche su questo versante, l’Italia non è stata da meno. Nel senso che il secondo governo Conte del 2019-2021 è stato sabotato dal presidente della Repubblica (anche, e non solo) per il suo tentativo di inserirsi nella “via della seta”, che ovviamente infastidiva i piani di Washington, proiettata all’idea di plasmare un’Europa che si rendesse sempre di più commercialmente isolata dall’Asia. Perciò, durante il governo tecnico immediatamente successivo (e, nello stesso modo di Scholz), anche Draghi ha coinvolto il nostro paese nel conflitto americano (condotto, come si dice, “su procura”), con la conseguente perdita di sicure provvigioni di energia, riforniteci dalla Russia. Di modo che, a causa della loro assenza, durante quest’inverno, verrà messa in ginocchio anche la piccola e media impresa italiana, già compromessa dal Covid: ovvero, quella “domestica”, orientata alla domanda interna e rimasta indipendente finora dalle esportazioni.

7. IL NEMICO ESTERNO DELLA UE E QUELLO INTERNO DELLA RENDITA

Giunti fin qui, mi chiedo allora se, anche sul piano politico, si possano trarre almeno alcune considerazioni di carattere generale. Credo di sì.

A) Tanto per cominciare, rifacendosi al modello di Arrighi, l’Italia, nonostante la macro-area mercantilista del lombardo-veneto, sembra collocarsi tendenzialmente nella traiettoria storica della vecchia Olanda. Questo non solo a causa della tradizionale predilezione (anche pre-Maastricht) della nostra classe imprenditoriale nei confronti della rendita che, a quanto pare, avrebbe impedito la formazione di grandi capitali. Ma anche perché la regione più produttiva del paese si trova in realtà in una posizione economica subalterna rispetto alla Baviera e alle sue catene del valore, che rifornisce di semi-lavorati a basso valore aggiunto (Caracciolo: 2017) [4]. Insomma, anche il nord Italia, in assenza di un’industria pesante come la FIAT e con una filiera votata ancora all’export, ma priva di un progetto industriale indipendente, credo che possa essere considerata, nel suo complesso, in pieno declino.

B) Va da sé che, nello stesso schema, la Germania occupi invece la posizione dell’Inghilterra. Con, tuttavia, la grande differenza che anche la classe mercantile del nord Europa si trova ora, suo malgrado, egualmente spacciata, in quanto parte del blocco di Paesi che sono al seguito della nazione egemone decadente: gli Stati Uniti.

1 – Dunque, se di fatto, nel breve periodo, sarà impossibile sottrarsi militarmente al controllo di una super potenza come quella americana, con un cambio di governo in chiave neo-socialista e molto meno filo atlantista, per noi sarebbe auspicabile, nel giro dei prossimi dieci anni, scegliere una politica economica nazionale che si sottragga a quella di impronta europea.

Al contempo (nell’auspicio che sparisca anch’essa il prima possibile), si potrebbe assumere comunque un ruolo più attivo nella NATO, affinché si riesca, quanto meno, a rinegoziare condizioni migliori per il nostro Paese nelle circostanze di conflitto come quelle attuali. In prima istanza, smettendo, ad esempio, di inviare le nostre armi all’Ucraina, e poi insistendo sulla necessità di cercare degli accordi diplomatici, che finora si sono voluti evitare di proposito, con la Russia.

In altri termini, la riconquista della sovranità popolare (e con essa, quella democratica) sarebbe un obiettivo che ci permetterebbe la recessione dai trattati UE, così come dal suo sistema monetario, per ripristinare una forma di politica autonoma, che sia in grado di ri-orientare la nostra economia fuori appunto dall’Unione. Ciò favorirebbe una crescita della domanda aggregata (investimenti pubblici + privati), svincolata dai parametri di Bruxelles, col fine di rilanciare l’industria pubblica, unico vero motore della produzione domestica, che smetterebbe di rimanere, in questo modo, un oggetto in balia delle fluttuazioni della domanda altrui: ieri sotto il giogo finanziario; oggi a causa di una guerra; domani per l’emergenza ambientale e poi chissà per cos’altro ancora.

Ebbene, questo ordine di scelte comporta parimenti, sul piano del conflitto sociale, anche una risoluzione dei conti, altrettanto urgente, con la classe mercantilista italiana. Quest’ultima, come nel caso cinese di Alibaba, dovrebbe infatti, almeno in parte, scendere a compromessi con un parlamento sovrano nell’accettare la consistente riduzione di una fetta dei proventi del mercato estero; in parte, se di export vogliamo continuare a parlare, dovrebbe però disinnescare progressivamente il suo legame con il continente e proiettarsi invece verso il Mediterraneo, il quale, da sempre, è stato il naturale asset strategico della penisola [5].

2 – In seconda battuta, si vuole mettere in evidenza come la Germania possa giovarsi, al momento, di un evidente vantaggio antropologico e culturale rispetto al nostro paese. In questa dichiarazione non vi è, da parte di chi scrive, alcuna sensibilità filo-estera. Si vuole soltanto constatare che, in assenza degli attuali squilibri geo-politici, la Germania sarebbe ancora in grado di godere di una prospettiva remunerativa, che invece mancherebbe sempre e comunque da noi. Nonostante i suoi contrasti interni, infatti, i tedeschi sono guidati da una classe alto borghese che è riuscita a mettere a frutto il potenziale dei suoi capitali, pur ancora all’interno di una visione organica nazionale del tutto diversa da quella servile e parcellizzata delle nostre classi dirigenti.

Mi spiego meglio. L’idea di sviluppo mercantilistico tedesco non sarebbe mai un orizzonte ideale da anelare in nessuna maniera, in quanto, diversamente dal modello socio-economico costituzionale italiano, si rivela aggressivo contro le altre nazioni e rapace nei confronti dei propri lavoratori meno abbienti. Inoltre, ne riscontriamo adesso tutta la vulnerabilità di fronte a degli shock esogeni come quello della guerra, a causa della sua dipendenza patologica dall’estero. Ma, quanto meno, ha avuto più senso finora della decadenza autoctona nostrana, di gran lunga la peggiore cui potevamo assistere fin dall’inizio della Repubblica.

8. CONCLUSIONE: EURO-EXIT E LOTTA DI CLASSE

Allora, qualsiasi movimento, o partito politico in Italia, che ambisca ad invertire, insieme alla rotta mercantilista, anche quella di un capitale speculativo, foriero di destabilizzazioni sistemiche, dovrà tenere a mente come, a prescindere dal vincolo esterno, di cui occorre liberarsi sicuramente il prima possibile, ce ne sia sempre uno però anche interno, legato ad una spinosa lotta culturale, e di classe, nell’ambito del paese medesimo di cui si fa parte. Questa, difatti, checché se ne dica, non è mai cessata. Ne consegue che l’obiettivo principe da realizzare consisterà sempre nello scongiurare, contemporaneamente, insieme all’ingerenza del capitale apolide e transnazionale della UE, anche la minaccia proveniente da quei ceti fanatici e improduttivi della rendita, che sono del tutto italiani ma non, per questo, meno pericolosi degli altri.

[1]Gallino L., L’impresa irresponsabile, i Torino: Einaudi 2005, cit. pg. 133-134.

[2] Arrighi G., Il lungo XX secolo, Milano: Il Saggiatore, 1994.

[3] Bagnai A., Il tramonto dell’euro, Imprimatur, Reggio Emilia, 2012.

[4] Caracciolo L., Perchè ci serve l’Italia, in Limes, n. 4/2017; http://www.limesonline.com/sommari-rivista/a-chi-serve-litalia.

[5] Id., L’Italia è il mare, in Limes, n. 10/2020.