Articolo di Wynne Godley, ottobre 1992

segnalato da Valerio Macagnone, segretario ESC (2020-2021)

Moltissime persone in Europa si sono rese conto improvvisamente di quanto il Trattato di Maastricht potrebbe interessare direttamente le loro vite e quanto poco ne conoscano i contenuti. La loro legittima ansia ha spinto Jacques Delors a fare una dichiarazione secondo la quale il punto di vista della gente comune, in futuro, dovrebbe essere consultato. Avrebbe potuto pensarci prima.

Sebbene io sostenga il passaggio verso l’integrazione politica in Europa, credo che le proposte di Maastricht, così come sono, presentino gravi carenze, e inoltre credo che la discussione pubblica di queste proposte sia stata curiosamente, se non quasi completamente, limitata. Con il rifiuto danese, il quasi rifiuto della Francia, e la sopravvivenza del meccanismo di cambio messa in questione a causa dei saccheggi da parte dei mercati valutari, credo sia giunto il momento di fare alcune riflessioni.

L’idea centrale del Trattato di Maastricht è che i Paesi della CE dovrebbero muoversi verso l’unione economica e monetaria, con una moneta unica gestita da una banca centrale indipendente. Ma qual è il resto della politica economica da approntare? Poiché il trattato non propone alcuna nuova istituzione eccetto quella di una banca europea, chi sponsorizza tale trattato probabilmente crede che non occorra fare di più. Ma questo sarebbe corretto solamente nel caso in cui le economie moderne fossero dei sistemi soggetti ad una auto-regolazione i quali, di conseguenza, non avrebbero assolutamente bisogno di alcuna gestione.

Sono spinto a concludere che tale punto di vista – cioè che le economie siano organismi che si auto-regolano e che quindi mai e in nessun caso ci sia la necessità di una gestione di quest’ultime – ha effettivamente determinato la modalità con la quale è stato inquadrato il Trattato di Maastricht. Stiamo parlando della visione estrema ed esplicita, che da qualche tempo costituisce la “saggezza convenzionale” in Europa (ma non negli Stati Uniti o in Giappone), per cui i governi non siano in grado di raggiungere, e quindi non dovrebbero cercare di raggiungere, nessuno dei tradizionali obiettivi di sviluppo di una politica economica, come ad esempio la crescita e la piena occupazione. Tutto ciò che si può legittimamente fare, secondo quel punto di vista, è controllare l’offerta della moneta e il pareggio del bilancio. C’è voluto un gruppo in gran parte composto da banchieri (il Comitato Delors), per giungere alla conclusione che una banca centrale indipendente è l’unica istituzione sovranazionale necessaria per gestire una Europa integrata e sovranazionale.

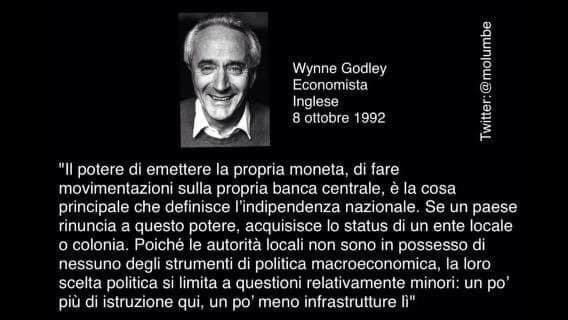

Ma c’è molto di più. Bisognerebbe sottolineare fin da subito che la creazione di una moneta unica in Europa, a queste condizioni, porrebbe fine alle sovranità dei suoi Stati membri e quindi al loro legittimo diritto di agire indipendentemente sulle rispettive questioni principali del proprio Paese.

Come l’onorevole Tim Congdon ha sostenuto in modo molto convincente, il potere di emettere la propria moneta, attraverso la propria banca centrale, è ciò che principalmente definisce l’indipendenza di una nazione. Se un Paese rinuncia o perde questo potere, acquisisce lo status di un ente locale o colonia. Quest’ultimi, ovviamente, non subiscono una svalutazione ma non hanno, allo stesso tempo, il potere di finanziare il proprio disavanzo attraverso la creazione di denaro, devono rispettare la regolamentazione imposta da un organo centrale per ottenere altri metodi di finanziamento e non possono cambiare i tassi di interesse. Dato che gli enti locali non sono, quindi, in possesso di nessuno degli strumenti di politica macroeconomica, la loro scelta politica è limitata a questioni minori e puramente enfatiche. Penso che quando Jacques Delors pone enfasi sul principio di ‘sussidiarietà’, in realtà vuol dire che ci sarà consentito prendere decisioni in merito a un “maggior numero” di questioni relativamente importanti, più di quanto avremmo mai potuto immaginare. Forse ci permetterà di avere i “cetrioli con i capelli ricci”, dopo tutto. Come saremo fortunati!

Quel governo dovrebbe anche determinare il punto fino a dove qualsiasi “buco” tra la spesa e la tassazione è finanziato facendo intervenire la banca centrale e quanto verrebbe finanziato mediante un prestito e a quali condizioni. Come i governi decidono circa le sopracitate (e altre) questioni e la qualità della leadership che possono implementare, renderà possibile, in interazione con le decisioni degli individui, delle imprese e degli stranieri, determinare per esempio: i tassi di interesse, il tasso di cambio, il tasso di inflazione, il tasso di crescita e il tasso di disoccupazione. Il governo centrale di quello Stato sovrano potrà anche profondamente influenzare la distribuzione del reddito e della ricchezza, non solo tra individui ma anche tra intere regioni e assistere, si spera, quelle colpite dai cambiamenti strutturali.

Semplificare il discorso quando parliamo dell’uso dei suddetti strumenti è quasi impossibile e questo per via di tutte loro inter-dipendenze atte a promuovere il benessere di una nazione e a proteggerlo dagli attacchi di varia natura a cui sarà inevitabilmente sottoposto. Avrebbe difatti solo un significato limitato, per esempio, dire che i bilanci devono essere sempre in pareggio. Un bilancio in pareggio, per esempio con la spesa e la tassazione entrambe al 40 per cento del PIL, avrebbe un impatto completamente diverso (e molto più espansivo) di un bilancio in pareggio al 10 per cento del PIL. Per farsi un’idea della complessità e dell’importanza delle decisioni macroeconomiche di un governo, uno potrebbe ad esempio domandarsi quale sia la proposta più adeguata circa la politica fiscale, monetaria e dei tassi di scambio di un Paese in procinto di produrre una grande quantità di petrolio e che deve confrontarsi con una quadruplicazione del prezzo del petrolio stesso. Sarebbe giusto non fare nulla? E non bisognerebbe mai dimenticare che nei periodi di crisi profonda, potrebbe anche essere adeguato per un governo centrale commettere un peccato contro lo Spirito Santo di tutte le banche centrali e invocare la ‘tassa da inflazione’ – deliberatamente appropriandosi di risorse riducendo, attraverso l’inflazione, il valore reale della ricchezza monetaria di una nazione. È stato, dopo tutto, per mezzo del tasso d’inflazione che Keynes propose di pagare la guerra.

Dico questo non per suggerire che la sovranità non dovrebbe essere ceduta per la nobile causa dell’integrazione europea, ma per affermare che se tutte le funzioni precedentemente descritte sono estranee ai singoli governi queste funzioni devono semplicemente essere assunte da qualche altra autorità. L’incredibile lacuna nel programma di Maastricht è che, sì contiene un progetto per l’istituzione e il modus operandi di una banca centrale indipendente ma, non esiste alcun progetto analogo, in termini comunitari, di un governo centrale. Eppure, ci dovrebbe semplicemente essere un sistema di istituzioni che soddisfi tutte quelle funzioni a livello comunitario e che sono attualmente esercitate dai governi centrali dei singoli Paesi membri.

La controparte per la rinuncia alla sovranità dovrebbe essere che le nazioni componenti dell’UE si costituiscano in una federazione a cui è affidata la loro sovranità. E il sistema federale, o di governo, come sarebbe meglio denominarlo, eserciterebbe tutte quelle funzioni, che ho brevemente descritto sopra, in relazione ai suoi Stati membri e con il mondo esterno.

Consideriamo due esempi importanti di ciò che un governo federale, responsabile di un bilancio federale, dovrebbe fare.

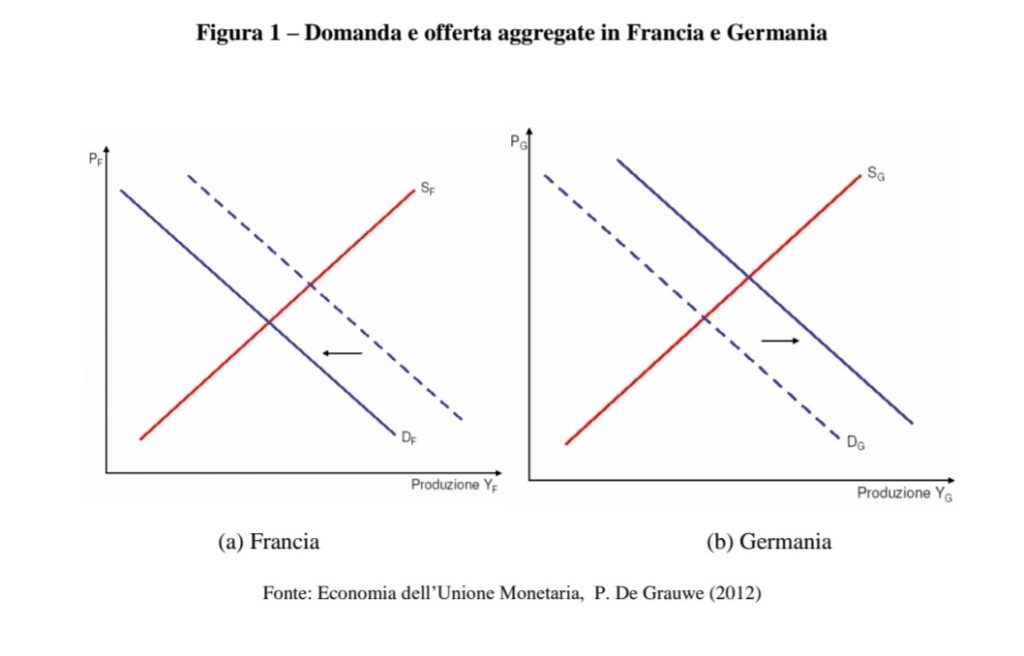

I Paesi europei sono attualmente bloccati in una grave recessione. Allo stato attuale, se consideriamo anche che le economie di Stati Uniti e Giappone stanno anch’esse vacillando, è molto poco chiaro quando avrà luogo un significativo recupero. Le responsabilità politiche di questa situazione stanno diventando evidenti. Tuttavia, l’interdipendenza delle economie europee è già così grande che nessun singolo Paese, con l’eccezione della Germania, si sente in grado di perseguire politiche espansive per proprio conto, perché ogni Paese che cercasse di espandersi dovrà presto confrontarsi con i vincoli di un bilancio dei pagamenti. La situazione attuale sta gridando ad alta voce per un rilancio economico coordinato, ma non esistono né le istituzioni, né un quadro di pensiero concordato che porterebbe a questo risultato, ovviamente, desiderabile. Si deve francamente riconoscere che se la depressione davvero volgesse al peggio – ad esempio, se il tasso di disoccupazione tornasse al 20-25 per cento degli anni Trenta – gli Stati membri dell’UE prima o poi eserciteranno il loro diritto sovrano di dichiarare il periodo di transizione verso un’integrazione, un disastro, e ricorreranno allo scambio reciproco di protezione e controlli – una economia di assedio, se vuoi. Ma questo equivarrebbe a un ritorno al periodo intercorso tra le due guerre.

Se ci fosse una vera unione economica e monetaria, dove il potere di agire in modo indipendente degli Stati membri fosse stato effettivamente abolito, una reflazione ‘coordinata’, di cui c’è così urgente bisogno ora, potrebbe solo essere intrapresa da un governo federale europeo. Senza tale governo, l’UEM impedirebbe un’azione efficace da parte dei singoli Paesi e non cercherebbe assolutamente di mettere a posto le cose.

Un altro ruolo importante che un governo centrale deve svolgere è quello di procurare una rete di sicurezza per il sostentamento delle regioni che si trovino in difficoltà a causa di problemi strutturali – a causa del declino di alcune industrie, per esempio, o a causa di qualche negativo cambiamento economico-demografico. Attualmente questo avviene nel corso naturale degli eventi, senza che nessuno se ne accorga, perché gli standard comuni dei servizi pubblici (per esempio, la sanità, l’istruzione, le pensioni e i sussidi per la disoccupazione) e un comune (si spera, progressivo) onere di tassazione sono entrambi generalmente istituiti da governi con sovranità monetaria. Di conseguenza, se una regione subisse un insolito grado di declino strutturale, il sistema fiscale genererebbe automaticamente i trasferimenti netti a favore di essa. In extremis, una regione che produrrebbe nulla non morirebbe di fame perché sarebbe titolare di pensioni, indennità di disoccupazione e il reddito dei dipendenti pubblici.

Ma cosa succederebbe, se un intero Paese – una potenziale ‘regione’, in una comunità completamente integrata – subisse una grave battuta d’arresto strutturale? Finché è uno Stato sovrano, potrebbe svalutare la propria moneta. Potrebbe quindi comunque implementare con successo politiche di piena occupazione se i cittadini accettassero il taglio necessario ai loro redditi reali. Con una unione economica e monetaria, questa strada sarebbe ovviamente sbarrata, e questa prospettiva sarebbe gravissima a meno che ci fosse la possibilità di adottare disposizioni federali di bilancio che abbiano una funzione redistributiva. Come è stato chiaramente riconosciuto nella relazione MacDougall, pubblicata nel 1977, ci deve essere un quid pro quo (controcambio) per abbandonare la possibilità di svalutare in termini di redistribuzione fiscale. Alcuni scrittori (come Samuel Brittan e Sir Douglas Hague) hanno fortemente suggerito che l’UEM, abolendo il problema della bilancia dei pagamenti nella sua forma attuale, risolverebbe davvero il problema, qualora esistesse, della persistente incapacità di competere con successo nei mercati mondiali. Ma, come il professor Martin Feldstein ha sottolineato in un importante articolo dell’Economist (13 giugno), questo argomento è alquanto pericoloso e sbagliato. Se un Paese o una regione non ha alcun potere di svalutare, e se questo Paese non è il beneficiario di un sistema di perequazione fiscale allora, un processo di declino cumulativo e terminale sarebbe inevitabile e condurrebbe, alla fine, all’emigrazione come unica alternativa alla povertà e fame. Sono d’accordo con la posizione di coloro (come Margaret Thatcher) che, di fronte a una perdita di sovranità, desiderano immediatamente scendere dal treno UEM (Unione Economica Monetaria). Simpatizzo anche con coloro che cercano l’integrazione europea ma, sotto la giurisdizione di una Costituzione federale, con un bilancio federale molto più grande di quello di un bilancio comunitario. Quello che trovo assolutamente sconcertante è la posizione di coloro che mirano a una unione economica e monetaria senza la creazione di nuove istituzioni politiche (a parte una nuova banca centrale), e che alzano con orrore le mani quando le parole ‘federale’ o ‘federalismo ‘ vengono pronunciate. Quest’ultima è la posizione attualmente adottata dal governo e dalla maggior parte di coloro che prendono parte alla discussione pubblica.

Fonte: Maastricht and All That di Wynne Godley articolo dell’ottobre 1992, Tradotto da Davide Provenzale