Articolo di Valerio Macagnone, Segretario di ESC

“Tutti insieme ci ricolleghiamo alla tradizione Garibaldina perché rappresentiamo le stesse forze di progresso che un secolo fa si unirono a Garibaldi”

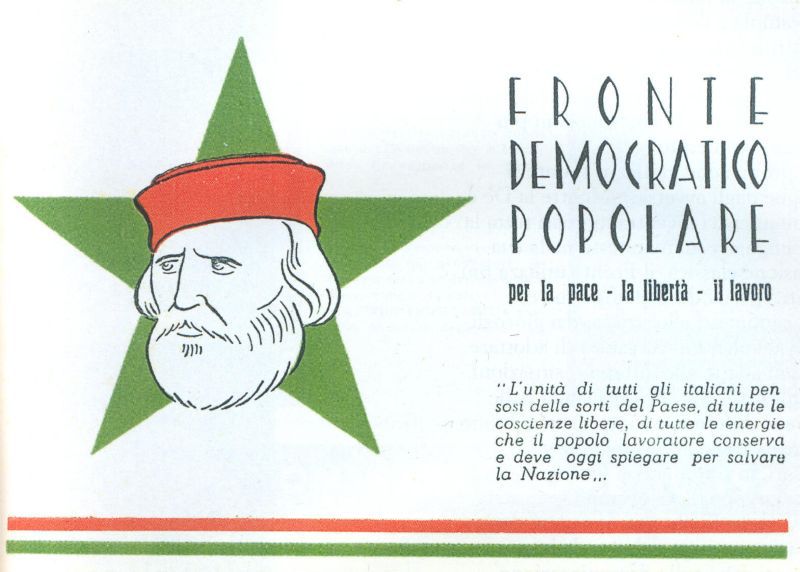

Fu con queste parole che il socialista Pietro Nenni volle specificare la natura del Fronte democratico popolare in un discorso di apertura della campagna elettorale tenuto a Milano il 14 Marzo 1948. In quel contesto segnato dalle difficoltà del dopoguerra, lo spirito repubblicano e socialista era il naturale complemento dell’ideale patriottico che aveva animato la lotta partigiana contro il nazifascismo. Il Fronte democratico popolare, ovvero l’alleanza politico-elettorale dei comunisti e socialisti per le elezioni del ’47 e del ’48, aveva come simbolo l’effige di Garibaldi rivendicando in questo modo la continuità ideologico-spirituale tra le camicie rosse e il “Blocco del popolo” che si presentava alle elezioni. Il PCI, dal canto suo, aveva organizzato le Brigate Garibaldi dal cui comando generale nacquero i GAP, ovvero i gruppi di azione patriottica, unità partigiane che erano destinate a svolgere azioni militari di sabotaggio e attentati contro le forze occupanti. I GAP romani (tra cui Carlo Salinari e Carla Capponi), in particolare, diventarono famosi per l’attentato di Via Rasella, in cui persero la vita trentatré soldati tedeschi, e che causò la rappresaglia nazista con l’eccidio delle Fosse Ardeatine. L’immaginario della sinistra dell’epoca era fortemente pervaso da un’idea patriottica che era tanto distante dallo sciovinismo nazionalista, quanto lontano dalle influenze di orbita occidentale. La storiografia comunista ha definito la Resistenza come il “Secondo Risorgimento” per il suo forte contenuto simbolico e per la necessità di dare una fisionomia autonoma alla lotta di indipendenza nazionale che, in un paese diviso e colto dall’imminente sconfitta nella seconda guerra mondiale, non poteva non essere la base fondamentale di riscatto nazionale dopo il ventennio e contro l’idea di Patria che veniva veicolata dal fascismo. Le riluttanze ideologiche, tuttavia nelle file del PCI, rispetto alla rievocazione del termine patriottismo nelle unità partigiane non mancarono, infatti come ebbe a dire la partigiana Carla Capponi del reparto “Carlo Pisacane”: “Quando il partito ci diede il nome GAP, qualcuno di noi chiese che “gruppi di azione patriottica” venisse cambiato in “gruppi di azione partigiana”. Era una forma di settarismo. Quel patriottica ci sembrava nazionalismo, volevamo una definizione più di classe, più rivoluzionaria. Però ci convincemmo: la nostra era una guerra di liberazione nazionale, e la combattevano tutti. Era una riaffermazione del vero patriottismo, dell’unità popolare”. A fronte di alcune resistenze di ordine psicologico/ideologico, d’altro canto era prevalente una impostazione che riteneva indispensabile rivendicare la difesa della patria e un concetto progressivo di patriottismo come elemento di sodalizio nazionale delle forze social-comuniste. Non solo Nenni, dunque, ma anche protagonisti assoluti della Resistenza come Palmiro Togliatti, Lelio Basso, Concetto Marchesi e in particolare Pietro Secchia facevano propria l’idea patriottica di liberazione nazionale contro le forze reazionarie, con il preciso intento di sottolineare le differenze con il nazionalismo aggressivo e di rimarcare la complementarietà tra il sentimento nazionale e l’internazionalismo.

L’idea di emancipazione dei popoli e di indipendenza nazionale, d’altronde, promanavano già dalle tesi leniniste sulla questione coloniale, in cui si asseriva la necessità di sostenere tutti i movimenti di indipendenza nazionale contro il giogo coloniale delle forze imperialiste, e dalle idee sostenute da Friedrich Engels secondo cui l’indipendenza nazionale era la “condicio sine qua non” dell’internazionalismo socialista e della risoluzione in chiave socialista di ogni questione interna. La visione social-comunista di indipendenza nazionale, al netto delle possibili accuse di retorica propagandistica, si nutriva in effetti di un’idea di internazionalismo proletario visto come elemento ideologico di contrapposizione al nazionalismo e al cosmopolitismo borghese. Il socialista Lelio Basso, nell’ambito del cosiddetto Tribunale Russell (tribunale internazionale istituito al fine di svolgere inchieste relative ai crimini di guerra ) mise in evidenza il tema sottolineando che in assenza di indipendenza economica di fatto è annullata l’indipendenza politica di un paese e che in assenza di una politica economica indipendente dall’influenza dei grandi complessi multinazionali la vita economica e sociale di un paese è irrimediabilmente compromessa e sacrificata sull’altare degli interessi economici dei “patrioti del loro portafoglio” come ebbe a dire Togliatti con riferimento ai cartelli internazionali. Il patriottismo declinato in senso difensivo, come rivendicazione di possesso delle proprie risorse produttive, come esplicitazione della capacità di autodeterminazione dei popoli, come applicazione dell’internazionalismo e quindi come espressione delle particolarità e delle tradizioni di ciascun popolo e come difesa dalle aggressioni imperialiste, fu senza dubbio la linea guida dei partiti socialisti e comunisti che presero parte alla lotta contro l’hitlerismo e la RSI e, benché con alcune differenze dottrinarie, fu il lume ispiratore di altre formazione partigiane, come le Brigate Mazzini, che rispondevano al Partito Repubblicano e a “Giustizia e libertà” in modo prevalente. Il partigiano siciliano, Pompeo Colajanni, nome di battaglia “Nicola Barbato” descrive il legame sentimentale tra Resistenza, Fasci siciliani dei lavoratori e Risorgimento siciliano in questi termini: “Portai il nome di Nicola Barbato nel fuoco della lotta liberatrice perché essa costituiva un tramite tra la Sicilia e la Nazione in lotta per la libertà, tra il Risorgimento e la Resistenza collegati dal grande moto popolare dei fasci dei lavoratori non solo cronologicamente.”

«I partigiani del Sud vengono da lotte antiche, sono i nipoti dei “picciotti” e gli eredi dei La Masa, e dei Corrao […] dei carbonari e dei giacobini della repubblica partenopea, eredi, ma anche vendicatori degli uomini del glorioso gennaio 1848, delle squadre contadine poi deluse e tradite dalla conquista regia dei fasci siciliani, che posero in termini moderni l’antica rivendicazione dei vespri: “buon governo e libertà”.

Nelle parole di Colajanni riecheggia il riferimento al Risorgimento siciliano e ai suoi protagonisti: il generale La Masa e Giovanni Corrao furono non solo protagonisti assoluti delle vicende siciliane del ’48, ma ebbero un ruolo fondamentale per il successo della spedizione dei mille e nella influenza politica delle masse. Giovanni Corrao, in particolare, era un popolano carismatico di notevoli doti militari che seguì Garibaldi sia nel 1860 che nel ’62 in occasione della sventurata spedizione dell’Aspromonte che, presentandosi al grido “O Roma o morte!”, venne frenata dall’esercito piemontese. In questa occasione, il Corrao aveva rinunciato alla divisa da colonnello dell’esercito piemontese per la sua avversione nei confronti delle politiche sabaude nei confronti della Sicilia e per assecondare la sua indole da democratico, radicale e repubblicano che non poteva rimanere sorda alla nuova chiamata alle armi del generale nizzardo per la liberazione di Roma dal Papa e dai francesi. Dopo il fallimento della spedizione garibaldina, Corrao tornò a Palermo dove mantenne attivi 400 dei suoi “picciotti” che l’avevano seguito sull’Aspromonte. Le sue intenzioni di ritorno in armi furono esplicitate in una lettera a Crispi dove scrisse che era pronto ad entrare in azione nel caso in cui “Garibaldi e i suoi si mettessero sul banco per essere processati”. Tuttavia, la sua coerenza ideologica, la sua tenuta morale nonché la sua capacità carismatica d’influenza sugli ambienti popolari e radicali, non potevano non essere invisi allo Stato sabaudo. Morì in un agguato nel 1863 e la documentazione relativa agli atti istruttori dell’inchiesta scomparve dagli archivi del Tribunale di Palermo, anche se secondo una tesi storiografica, supportata dalla testimonianza del compagno d’armi Edoardo Pantano, l’omicidio si dovette a una collusione tra la polizia e gli ambienti mafiosi che avevano colto perfettamente i rapporti di forza instauratosi dopo l’unificazione accomodandosi dalla parte governativa. Lo spirito laico-rivoluzionario del garibaldinismo di cui Corrao era uno dei massimi esponenti, ci testimonia l’origine risorgimentale della storia del patriottismo di sinistra che, tuttavia, venne ben presto rimpiazzato dal nazionalismo nascente dello Stato liberale e dalle missioni coloniali dell’ex repubblicano Francesco Crispi. Felice Cavallotti, poeta garibaldino e co-fondatore dell’estrema sinistra storica insieme ad Agostino Bertani, commenterà in questo modo il trasformismo di molti democratici: “Quando io parlo di democrazia, ossia del grande partito popolare che ebbe da Mazzini l’idea, da Garibaldi il metodo e dalla coscienza insorgente delle classi diseredate il sentimento dei bisogni nuovi, non mi occupo e non parlo della combriccola che ha trovato comodo aggrapparsi a quel nome per ammantare puerili ambizioni o per nascondere pudicamente connubi”.

Il rapporto di continuità simbolica ed ideologica tra i patrioti del Risorgimento e i partigiani della Resistenza fu un “leitmotiv” ricorrente tra i dirigenti e gli storici comunisti. In particolare con il costituente e senatore del PCI, Pietro Secchia il quale, oltre a mettere in evidenza la forte vocazione sociale dei protagonisti del Risorgimento, era altresì assertore di un patriottismo popolare contrapposto al nazionalismo borghese, e perciò, internazionalista: “Il nostro internazionalismo allarga e rafforza il sentimento nazionale perché unisce tutti i popoli che lottando per la pace lottano per conservare la loro libertà, la loro indipendenza o per conquistarla completamente.”[1]Tale impostazione venne ulteriormente ribadita da Togliatti che rivendicava il fatto che il terreno nazionale fosse la base per la lotta di emancipazione sociale e per la solidarietà internazionale tra i lavoratori. Se, dunque, i comunisti insistevano sul concetto di patriottismo accordato all’internazionalismo proletario, i socialisti d’altro canto rafforzavano l’idea del patriottismo come sinonimo della libertà dei popoli nella lotta sia contro il “cosmopolitismo borghese” sia contro il nazionalismo espansionista. Carlo Rosselli, antifascista e teorico del socialismo liberale e di un’idea socialistica non necessariamente imparentata col marxismo, nonché custode dell’idea mazziniana di patriottismo tendente all’umanità, era d’altro canto fervido oppositore del nazionalismo che aveva trasfigurato il Risorgimento e i suoi protagonisti per ragioni propagandistiche, rievocando un concetto originale di internazionalismo che “per esistere deve salire dal basso verso l’alto, farsi positivo, vivere prima nella personalità singola, nella classe, nella patria”[2]. La coesistenza di diverse anime del CLN nella lotta di liberazione nazionale contro il nazifascismo, naturalmente aveva dato luogo a rivalità e a tentativi di egemonizzazione dell’esperienza resistenziale in modo particolare dal Pci le cui brigate furono di fatto le più numerose e militarizzate. Il responsabile militare del Pci in Piemonte, Remo Scappini disse a tal proposito: “Senza esitazioni condurre immediatamente una lotta spietata contro i tedeschi e i fascisti […] facendo del nostro partito il fattore predominante nella lotta per la liberazione dell’Italia da tutti i nemici stranieri e nostrani, assicurando al partito e alla classe operaia un ruolo decisivo nel futuro riordinamento politico e sociale del paese.”[3]. Il patriottismo veniva dunque declinato in un’ottica difensiva, ovvero di difesa delle tradizioni popolari e del lavoro, dall’idea amorfa di espansione del dominio imperialista e dalle corporazioni internazionali le quali, come disse il presidente cileno Salvador Allende nel 1972, “per le loro attività non rispondono a nessun governo e non sono sottoposte al controllo di nessun Parlamento e di nessuna istituzione che rappresenti l’interesse collettivo”.

Il patriottismo nella sua versione democratica e nelle sue applicazioni eterogenee, quindi, si presentava non solo come propulsore necessario per un sentimento collettivo di aspirazione alla libertà nazionale contro il nazifascismo, ma come rivendicazione di conflitto contro gli squilibri di potere prodotti dalla prevaricazione degli interessi monopolistici rispetto agli interessi della collettività. Dopo il ‘43, infatti, le attenzioni dell’opposizione social-comunista si concentrarono sui nuovi assetti geopolitici che vedevano protagoniste le forza anglo-americane interessate a fomentare tanto le spinte indipendentiste della Sicilia a seguito dello sbarco, quanto la “normalizzazione” dell’Italia all’interno dei nuovi disegni di egemonizzazione strategica dell’Europa in funzione antisovietica. Come sostiene lo storico Nicola Tranfaglia infatti: «Gli obiettivi immediati delle forze alleate in Sicilia furono dunque: a) mantenere l’ordine conservando nello stesso tempo buoni rapporti con la popolazione; b) ripristinare un tessuto sociale affidabile e conforme agli interessi anglo-americani, come si venivano delineando nel quadro strategico internazionale; c) stroncare le forze di sinistra prima di un loro troppo profondo radicamento sociale». A testimonianza di ciò, nel 1944, Girolamo Li Causi, partigiano e primo segretario del PCI siciliano, tenne un comizio a Villalba dove il dirigente comunista denunciò apertamente la funzione parassitaria dei gabellotti e la rete di connessione mafia-latifondo a difesa delle strutture agrarie preesistenti alla riforma del 1950 apertamente ostacolata dai settori conservatori dell’amministrazione americana. In tale occasione, il capomafia Calogero Vizzini si presentò con un bastone in mano al centro di Piazza Duomo dove si teneva il comizio con la presenza di un presidio di mafiosi davanti la sezione della Democrazia cristiana il cui segretario era Beniamino Farina nipote di Vizzini. Dopo le parole del dirigente comunista, si scatenò un agguato in cui lo stesso Li Causi rimase ferito al ginocchio da un colpo di pistola.

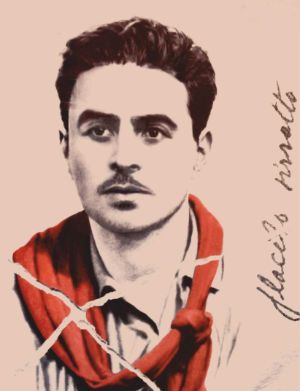

Un altro partigiano siciliano delle Brigate Garibaldi, Placido Rizzotto, socialista, segretario della Camera del Lavoro di Corleone nonché dirigente delle lotte contadine contro il latifondo e le mafie, venne assassinato da un gruppo di mafiosi guidati da Luciano Liggio la sera del 10 Marzo 1948. Delitto che si inserisce nel mezzo di altri due assassini a danno del mezzadro socialista Epifanio Li Puma e del segretario della Camera del Lavoro di Camporeale Calogero Cangelosi.

In Sicilia, dunque, la “rivoluzione” era strettamente connessa alla risoluzione della questione meridionale e al superamento della tradizionale alleanza tra mafiosi gabellotti e aristocrazia latifondista che, di fatto, impedirono la modernizzazione democratica della Sicilia con il ferreo contributo dello Stato sabaudo, come avvenne in occasione della repressione dei fasci siciliani dei lavoratori nel 1894 già rievocati dal partigiano Colajanni che decise il nome di battaglia “Nicola Barbato” in onore di uno dei capi dei fasci siciliani. Se in Sicilia le lotte dei partigiani siciliani (Colajanni, Li Causi, Buttitta, ecc.) erano dirette a contrapporsi alle forze reazionarie-conservatrici nelle rivendicazioni contadine, in una visione complessiva dell’ordinamento Italiano, le forze progressive della Liberazione si ponevano come alfieri di una nuova costituzione sociale. L’attenzione dei costituenti del ’48, dunque, aveva ben inteso il monito espresso da Carlo Pisacane (“Che sia un Re, un Presidente, un Triumvirato a capo del governo, la schiavitù del popolo non cessa se non cambia costituzione sociale”) e il lavoro di rielaborazione etico-giuridica da essi espresso, fu focalizzato nell’obiettivo del superamento democratico delle preesistenti forme di Stato, e nel tentativo di coniugare l’uguaglianza sostanziale con i tradizionali diritti liberali.

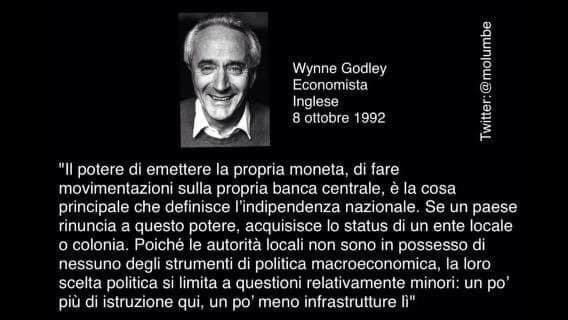

Seppur con alterne fortune e coi limiti dell’esperienza Italiana, confinata entro i limiti di una sovranità incompiuta a causa dell’incombenza di organizzazioni internazionali (NATO e UE) che formalizzano l’istituzione di oligarchie economiche/politiche, sia attraverso le riforme elettorali-istituzionali, sia mediante politiche austeritarie/deflazionistiche, le vicende patriottiche dello “Stivale” ci consegnano un retaggio politico-ideologico tuttora valido e di universale applicazione in quelle guerre che sono asimmetriche per definizione: le guerre di liberazione. Nella febbrile ostentazione folkloristica “resistenziale” dei settori della sinistra liberal, ci si dimentica che la rinnovata dimensione democratica dello Stato sociale, poté realizzarsi solamente con l’idea fiduciosa di associazione tra lotta armata per l’indipendenza nazionale e rivendicazione economica e politica di massa, e non con la difesa astratta di principi formali o disapplicati. Se, dunque, il comunista siciliano, Concetto Marchesi, rievocava la sacralità della difesa della Patria, e la necessità di “costituire il popolo italiano”, sovviene spontanea la questione: in che misura i partiti di massa sono stati in grado di costituire il popolo italiano? In assenza di una risposta compiuta, è tuttavia ancora possibile la risposta positiva che Albert Camus riteneva implicita nella dimensione rivelatrice della rivolta: l’espressione di una frontiera dopo cui non è possibile stare sotto la sferza del padrone, una rivendicazione di integrità, una risposta combattente: «Una volta, e fu l’ultima al principio dell’estate, distribuirono trecento lire a ciascuno di noi. “Chi li manda questi soldi?” uno domandò. Il furiere rispose: “Non so, credo gli americani”. Quegli allora ribatté: “Non siamo al servizio degli americani”, e restituì i soldi. Alcuni lo imitarono.»[4]

[1] Discorso pronunciato a Foggia, il 30 novembre 1952, in occasione della campagna per il tesseramento e il reclutamento al partito, riportato in “Chi sono i comunisti. Partito e masse nella vita nazionale“, Mazzotta editore, 1977, p. 131

[2] Da «Giustizia e Libertà»: 18 gennaio 1935

[3] R. Scappini, “Considerazioni sulla situazione generale del Piemonte, 30 Settembre 1943“, in P. Secchia, “Il Partito comunista italiano e la guerra di liberazione“, cit., p. 122

[4] Angelo Del Boca, Dizionario del partigiano anonimo, “Storie della Resistenza”, Sellerio editore Palermo, cit., p. 59